Extraits de romans

Extrait : Le loup du Ménez Hom, février 2022

Domaine de Trévélec- Ysaure- 1460

–Je n'épouserai pas ce...ce Kermazan!

Abasourdie et en colère, je me suis dressée pour la première fois contre mon père qui me regarde d'un air furieux. Ma mère, presqu'invisible derrière lui et en retrait comme toujours, ne dit rien et je cherche en vain son regard et sa protection.

La gifle me fait perdre l'équilibre et je n'entends plus les voix que dans un brouillard. Je ferme les yeux sous le coup qui m'atteint à la joue et à l'oreille et j'essaie en vain de me rattraper à quelque chose de solide. Tout tourne autour de moi, je perçois juste la voix de mon père qui sort en claquant la porte: "c'est un ordre".

Déséquilibrée et embarrassée dans mes jupons, je tombe en arrière sur le sol, foudroyée par son regard noir. Et ce regard-là, je ne suis pas prête de l'oublier tant il contient de fureur, certes, mais aussi d'une sorte de haine que je ne comprends pas.

Mon père disparu, ma mère s'est avancée pour me soutenir, mais son visage ravagé de chagrin me montre son impuissance, sa terreur à l'idée de l'affronter. Je sais trop bien qu'elle ne le fera pas et pliera, comme toujours, face à sa volonté.

Je commence seulement à percevoir que sa vie n'a pas dû être heureuse ni calme auprès de cet homme embourbé dans sa morgue, son autorité, son manque absolu de tendresse et d'empathie pour les autres.

Il décide, il ordonne, il punit. C'est ainsi que je l'ai toujours connu. D'un seul coup, malgré mon chagrin et ma peur de devoir quitter cette demeure pour je ne sais où, je me demande si, après tout, je ne serais pas plus heureuse ailleurs.

Mon père m'a vendue aujourd'hui! Pour se débarrasser d'une fille encombrante ? Pour laisser de la place à mon jeune frère ? Et je ne sais pour quelle autre raison qu'on ne m'explique pas, bien entendu.

Je ne connais même pas l'homme destiné à être mon époux et futur maître. Je ne sais pas quel visage il a, s'il est jeune ou vieux. On ne m'a rien dit. Juste que je dois l'épouser et quitter le castel dans quelques jours.

Terrifiée, je me suis tournée vers ma mère, mais elle a fui mon regard suppliant, car elle ne s'est jamais opposée à une décision de mon père. Je sais que je n'ai aucun secours à attendre d'elle, pas plus que de quiconque car chacun au castel est soumis aux ordres du seigneur de Trévélec.

Dans ma chambre, les domestiques font déjà mes bagages en silence, et ma vieille nourrice me regarde à la dérobée d'un air désolé, sans savoir comment me consoler, ni me rassurer. Comment le pourrait-elle d'ailleurs, puisqu'elle ne sait même pas qui est cet homme dont je vais désormais devoir partager la vie et le lit?

Je sais juste qu'il vit dans un castel au bord de la mer, à l'ouest de la Bretagne, dans une région rocheuse, battue par les vents marins.

Si j'ai un jour rêvé de partir au bras d'un époux aimant et attentionné, en espérant que ma vie changerait, en mieux, je ricane maintenant tout bas, car ce sont des contes, comme dit ma nourrice.

–Tu partiras dès que ton escorte sera arrivée, m'a annoncé froidement mon père.

Puis il a tourné les talons, désamorçant toute discussion, toute question de ma part, d'un air agacé, comme s'il avait hâte de se débarrasser de moi. Je n'ai pas pleuré devant lui, mais maintenant, en regardant les femmes vider ma chambre, j'ai peine à retenir mes larmes.

Ma mère n'est pas venue me voir pour me consoler, ou me donner une explication à cette décision. Sans doute mon père le lui a-t-il interdit. Je me demande si elle a jamais osé lui tenir tête un jour. Je l’ai toujours vue baisser les yeux sous son regard glacial, s'incliner, sans récriminer, quels que soient ses ordres. Car ce sont bien des ordres que mon père lui donne, jamais autre chose, jamais une discussion chaleureuse entre eux, courtoise, bienveillante. Toujours cet air cassant, autoritaire, hautain, qu'il a envers chacun de nous.

Seul mon jeune frère Aubin trouve grâce à ses yeux, mais il n'a que six ans. Il serait né de façon accidentelle, enfin c'est ce que tout le monde pense en secret, car mes parents vivent à part, chacun dans sa tour, chacun dans sa chambre. Raoul de Trévélec ne doit pas traverser souvent le corridor qui conduit à celle de son épouse.

–Emballez ma harpe, dis-je. Je veux l'emporter.

J'aime la musique et j'aurai au moins la consolation de jouer lorsque je serais trop seule. A moins que cela ne me soit interdit par cet homme qui va régenter ma vie.

Que faire pour refuser cette union? Fuir! Mais où? Avec quelle aide? Et chez qui me réfugier? Personne n'oserait tenir tête au seigneur de Trévélec. Seule, peut-être, ma tante Louise, sœur aînée de ma mère, serait assez téméraire pour s'opposer à lui. Mais elle habite sur la côte, près de Kemper, et ne doit même pas savoir ce qui se trame ici. Je ne l'ai vue que quelques fois dans mon enfance et je ne souviens même plus de son visage. Mon père s'est bien gardé de la prévenir et je ne sais pas le pourquoi de leur inimitié. On la dit riche, titrée, et deux fois veuve! Elle connaît les personnes influentes à la cour du duc, et peut-être pourrait-elle agir pour me tirer de ce guêpier. Mais il sera bien trop tard lorsqu'elle en sera informée. Je serai déjà mariée et prise au piège à jamais.

Je sais que mon père ne l'aime pas, qu'il fustige la vie qu'elle mène, sans doute trop libre selon ses principes rigides, et il lui a interdit notre demeure, empêchant ainsi ma mère, qui se désole en secret, de revoir sa sœur, pour de sombres raisons que l'on n'a jamais voulu m'expliquer.

Je ne suis pas descendue pour le souper. Je ne veux pas les voir, ni l'un ni l'autre, et mon père, bizarrement, ne m'a pas fait chercher, comme s'il craignait un esclandre, des pleurs, des cris, tout ce dont il a horreur de la part des femmes.

Ma mère le sait bien, qui ne pleure qu'en secret et évite de lui montrer des yeux rouges lorsqu'il revient au castel.

Une domestique compatissante m'apporte un repas léger, un reste de viande froide, une purée de navets, des galettes au miel.

Je mange du bout des lèvres, le cœur chaviré. Puis une servante vient frapper à ma porte pour m’apporter un coffret.

–Dame Ysa vous envoie quelques bijoux en vous conseillant de bien les cacher et de les utiliser si vous en avez besoin un jour. Ce sont ceux qui faisaient partie de sa dot. Elle voudrait pouvoir vous aider autrement, mais...

–J'ai compris, dis-je d'un ton froid. Remerciez-la puisqu'elle n'a pas jugé bon de venir me voir avant mon départ.

–Elle est triste, je vous assure, damoiselle. Mais votre père n'a rien voulu entendre de ses objections.

–Je m'en doute, dis-je en haussant les épaules. Quand diable a-t-il écouté quelqu'un?

La servante repartie je mis une mante et un capuchon sur ma tête et je descendis rapidement les escaliers pour traverser la cour et me rendre dans le bâtiment où logeaient les serviteurs. Erin était là, près de son feu qu'elle remuait pensivement, et elle leva la tête à mon entrée.

–Viens t'asseoir, Ysaure. Le feu m'a révélé quelque chose que je ne comprends pas bien...

Elle semblait perplexe, ce qui m'intrigua, car son don de divination était habituellement assez clair, même s'il ne l'était pas pour celui ou celle qui la consultait. C'était une étrange femme, et l’on ne savait trop d'où elle venait. Je devais avoir un peu plus de cinq années lorsqu'elle était apparue un jour, s'était installée dans une manse inoccupée du hameau, et était restée comme guérisseuse. Ma mère, cette fois, avait affronté son époux, qui, étonnamment, avait plié sous son exigence, pour accepter sa présence. Je me doutais bien, le connaissant maintenant, qu'il avait dû lui faire payer cher sa désobéissance ensuite, mais elle n'en avait jamais soufflé mot.

Je vins m'asseoir près d'elle, sur un coussin à même le sol, tandis qu'elle continuait à observer le feu.

–Tu vas partir, dit-elle enfin.

Ce n'était pas une question, elle avait déjà compris.

Je haussai les épaules.

–Mon père me fait épouser un homme que je ne connais même pas, et qui vit à l'autre bout du pays. Cet homme-là envoie quelqu'un me chercher, d'après ce que j'ai compris. Personne ne m'accompagne non plus jusque chez lui. Je crois que mes parents veulent se débarrasser de moi.

Erin fixa son regard sur moi mais j'eus l'impression qu'elle ne me voyait pas vraiment.

–Il y a un homme...mais...fais attention à lui, Ysaure. Il est puissant. Combatif et dangereux.

–Est-ce...celui que je dois épouser?

Erin fronça les sourcils.

–Ce sera à toi de comprendre. Tu vas te métamorphoser, apprendre...combattre aussi...

–Erin, je ne suis pas un guerrier...protestai-je.

–Tu auras tes propres armes, ma fille, fais-leur confiance.

–Mais pourquoi m'envoyer si vite dans un endroit si éloigné ? Je n'ai jamais vu, ni entendu parler du seigneur de Kermazan! Je pensais épouser...

–Qui donc? grimaça Erin. L'écuyer de ton père, peut-être? Ysaure, ce n'est pas ton destin, ma fille...

–Oui, eh bien, pour l'instant, mon destin est d'être vendue comme de la marchandise. Personne ne tient compte de ce que veulent les femmes! Obéir! Toujours obéir et plier devant ce qu'ordonnent les hommes, criai-je sourdement en colère.

–Tu choisiras un jour, ma fille. Et ce choix sera lourd de conséquences. Rien n'est jamais gratuit. Nos actes ne sont pas anodins, et déclenchent toujours des événements imprévisibles. Souviens-t’ en.

–Erin, ne peux-tu...venir avec moi là-bas? priai-je avec l'espoir insensé d'avoir une présence amie à mes côtés.

–Je ne suis plus assez jeune pour cela, Ysaure. Je n'y vois plus guère. Qui voudrait héberger une vieille femme comme moi? Je dois mourir ici. Ta vie à toi commence demain mon enfant. Va sans crainte. Je te suivrai en pensée. Je vais faire prévenir ta tante Louise. Elle saura te retrouver là où tu seras...

Je compris ainsi qu'Erin était toujours secrètement en relation avec la sœur de ma mère, sans doute en cachette. J'avais un jour surpris une conversation entre elle et ma mère et en avais déduis que c'était cette riche et influente tante Louise qui l'avait envoyée jusqu'à nous nous nous aider et continuer à l'informer de notre vie à Trévélec. Un peu rassérénée, je pris sa main ridée entre les miennes et la portai à mes lèvres.

–Merci Erin! J'essaierai de t'envoyer des nouvelles, dis-je en formant le vœu qu'en effet je serais assez libre pour agir selon mes désirs une fois mariée.

Je remontai dans ma chambre le cœur un peu apaisé, même si je n'avais pas bien compris ce qu'Erin avait essayé de me révéler à mots couverts.

C'était ma dernière nuit de jeune fille dans le castel de mon père.

Mon futur époux, le seigneur de Kermazan, n'avait donc pas daigné venir me chercher chez mon père. Cela montrait bien l'importance qu'il m'accordait! Je fus sidérée lorsque je vis arriver les cavaliers qui devaient m'escorter. Il m'avait envoyé son intendant!

Enfin, je ne savais pas vraiment qui était l'homme qui se présenta à la poterne, entouré de cinq cavaliers fortement armés. Je le pris d'abord pour un simple intendant ou régisseur, mais, lorsqu'il mit pied à terre dans notre cour, je retins mon souffle. Cet homme-là n'était certes pas un serviteur, plutôt un maître d'armes à l'allure inquiétante, puissante et dangereuse. Un homme imposant, aux épaules bien développées, comme j'en avais rarement vu dans l'entourage de mon père. Ses bras nus sous un surcot de cuir révélaient des muscles saillants et impressionnants. Il avait des cheveux longs attachés sur la nuque, une barbe drue et sombre ornait ses joues et son menton et, si ses vêtements n'étaient pas somptueux, ils semblaient de bonne facture et indiquaient tout de suite sa qualité de guerrier. Du cuir, des bottes hautes, une cape sombre. Tout pour impressionner.

Les hommes qui l'accompagnaient semblaient lui obéir sans discuter ses ordres.

De ma fenêtre je vis sortir mon père qui avait sans doute espéré saluer le seigneur de Kermazan, car son visage marquait nettement sa réprobation. L'homme s'avança vers lui et Trévélec retint un mouvement de colère en l'écoutant, puis il tourna les talons et rentra dans le castel. Une servante vint alors me chercher.

–Messire Raoul demande à vous voir damoiselle. L'homme qui vient d'arriver n'est pas votre futur époux, chuchota-t-elle, mais un soldat, et votre père ne semble pas content.

–Le mariage est peut-être annulé, fis-je avec espoir.

Elle haussa les épaules et m'escorta jusqu'à la grande salle où mes parents m'attendaient en compagnie de l'inconnu.

–Ma fille, messire Josse est l'envoyé du seigneur de Kermazan, ton futur époux...qui n'a pas pu se déplacer lui-même. Il préfère que l’union se fasse ici, avant ton départ. Messire Josse sera son représentant.

J'écarquillai les yeux sans comprendre. Comment pouvais-je devenir l'épouse de quelqu'un sans sa présence?

–Cela se pratique parfois lorsque le futur époux est indisponible.

–Et mon futur époux l'est? Indisponible? rétorquai-je d'une voix froide qui fit lever la tête du dénommé Josse qui me regarda droit dans les yeux.

Je ressentis quelque chose d'insolite, alors que je soutenais son regard. Des yeux bleus et froids, autoritaires. L’homme ne devait pas être habitué à la désobéissance. De ses hommes tout au moins. Quant à moi, je n'étais ni un homme, ni un soldat, juste celle qui allait devenir sa châtelaine.

Josse eut ce qui pouvait passer pour un mince sourire. Presque un rictus.

–Il l'est! Il regrette de ne pouvoir se déplacer mais il vous a confiée à moi, et vous serez en sécurité.

Je haussai les épaules.

–Je ne veux pas d'un simulacre d'union...ni de cette union tout court! déclarai-je d'une voix glaciale en leur tournant le dos.

Du moment où je n'allais plus dépendre de mon père, je m'offrais le plaisir de le contrecarrer pour une fois. Il pouvait bien tempêter. J’étais décidée à ne pas lui faciliter la tâche!

J'avais atteint la porte pour sortir et les planter là, lorsque ledit Josse me barra le chemin et s'inclina légèrement.

–Puis-je vous parler damoiselle? Seul!

Je jetai un coup d'œil en arrière pour voir mon père ravaler sa rage, démuni d'arguments pour une fois. Car, si je refusais cette cérémonie grotesque, il ne pourrait pas m'obliger à dire oui à un prêtre! D'ailleurs, que pensait de cette mascarade notre vieux prêtre qui m'avait vu naître et m'avait baptisée, et qui allait devoir procéder à cette union?

Josse me suivit sans rien dire et nous sortîmes dans la cour que je traversai à grands pas, lui toujours sur mes talons. Je longeai les douves pour parvenir dans le petit jardin de simples qui était le territoire d'Erin. Et je m'arrêtai pour lui faire face.

–Bien! Que voulez-vous messire?

–Je comprends que votre père n'a pas été très...franc avec vous, damoiselle. Il semble qu'il ne vous ait pas tout dit!

–Que devait-il me dire...à part m'ordonner d'épouser votre...votre... je ne sais pas ce qu'est le seigneur de Kermazan pour vous, d'ailleurs...

Josse écarta la question d'un geste agacé.

–Il a confiance en moi, c’est pourquoi il m’a envoyé vous escorter avec mes hommes Et vous mettre sous ma protection.

Je haussai les épaules.

Il pouvait toujours me l'affirmer, je n'avais aucun argument pour le contredire.

–Cela ne m'explique pas pourquoi vous devez le représenter...ni pourquoi je suis obligée de l'épouser.

–A cause du duc François II. Il lui a ordonné de se marier dans un délai de deux mois.

–Ah bon! Comme ça, bougonnai-je. Le duc ordonne et le seigneur de Kermazan m'épouse, sans même me connaître, sans m'avoir jamais vue. Je pourrais être bossue...difforme...laide...sorcière...

Josse eut un rire bas et rauque qui me fit frissonner tout à coup.

–Faites voir. Vous n'êtes ni bossue, fit-il en me prenant par le poignet pour me faire tourner, ni difforme... je ne vois rien d'apparent en tout cas...ni laide, ça fichtre non, vous êtes même plutôt...attirante. Enfin je ne sais pas si vous êtes une sorcière, mais toutes les femmes le sont un peu, n'est-ce-pas...lorsqu'il s'agit d'amour? ajouta-t-il plus bas avec une sorte de ricanement.

Je crus avoir mal entendu et je fis une grimace. Qui diable était cet homme que l'on m'envoyait?

–Pourquoi le duc oblige-t-il ce seigneur à se marier ? S'est-il mal conduit? A-t-il tué quelqu'un...et doit-il se racheter? ironisai-je.

–Rien de tout cela, damoiselle. Le nouveau duc veut autour de lui des hommes fiables, avec une famille et des valeurs, sur lesquels il pourra compter pour asseoir son autorité. Kermazan se trouve en un lieu stratégique, à l'ouest de la Bretagne, et vous serez garante de la fidélité de votre époux auprès de lui.

–Eh bien qu'il lui donne donc une damoiselle de sa cour! Et qu'il la choisisse lui-même.

–Votre père a reçu le même ordre du duc, à votre propos! reprit Josse.

–Ah! Et qu'est-ce que le duc leur a accordé pour leur obéissance? fis-je en colère en me sentant au milieu d'un maelström qui tournoyait pour m'engloutir. J'étais devenue un fétu de paille ballotté par des flots ingouvernables.

Josse haussa les épaules.

–Je n’en sais fichtre rien! Mais voyez le bon côté des choses...

–Ah! Parce que vous en voyez un, vous?

–Mais oui. Aujourd'hui vous dépendez de votre père. Vous n'avez guère de liberté. Demain, une fois la dame de Kermazan...

–Je dépendrai de mon époux! Cela changera quoi? fis-je en haussant les épaules, peu décidée à me laisser convaincre.

–Oh! Quantité de choses. Tous les hommes ne sont pas des tyrans. Jaouen de Kermazan n'en est pas un. Il est un peu...disons, secret, et pas du tout enclin à courir les gueuses...si vous me pardonnez l'expression. Il a besoin de quelqu'un comme vous pour l'aider à faire prospérer son domaine.

–N'êtes-vous pas là pour cela vous-même? osai-je.

Josse regarda au loin, avec une crispation des mâchoires. Quelque chose semblait le tourmenter en secret.

–Non! dit-il enfin. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis à Kermazan que pour...entraîner ses hommes à devenir de bons soldats, de bons combattants...s'il en a besoin un jour. Jaouen vous laissera libre d'organiser votre vie, je vous assure.

–Qui êtes-vous exactement?

–Une sorte de mercenaire, si vous voulez, ricana-t-il. J'ai combattu pour tous ceux qui ont bien voulu faire appel à mes services...et pour le duc lui-même!

–Et maintenant vous le faites pour Jaouen de Kermazan?

–Si vous voulez. Il faut parfois savoir...se poser quelque part, dit-il d'un ton laconique. Que voulez-vous faire? Renoncer? Ou obéir au duc, et à votre père?

–Je n'ai envie d'obéir ni à l'un ni à l'autre. Il s'agit de ma vie, fis-je en colère. Et ils disposent de moi comme si j'étais...comme si j'étais...encombrante!

Tout près de moi, Josse m'entoura les épaules, puis se recula tout de suite.

–Pardonnez-moi damoiselle! Je n'avais pas le droit...

–Ce n'est rien. Ne devez-vous pas ...m'épouser demain?

Je l'entendis déglutir et je me réjouis intérieurement de l'avoir surpris.

–Pour le compte de votre maître, bien entendu, ajoutai-je après un instant de silence.

–Ah! Oui. Cela!

–Puis-je vous appeler Josse?

–Euh! Oui, bien entendu. C'est mon nom.

–Faut-il vraiment...enfin, cette union doit-elle se dérouler de cette façon?

Il ne répondit pas tout de suite et se baissa pour ramasser une feuille de gentiane.

–C'est ce qui m'a été demandé, en effet! Remplacer Jaouen de Kermazan le temps de...votre serment.

–Je ne savais pas que cela était possible.

–Oh! Plusieurs unions de princes et de rois l'ont été de cette façon, lorsque le futur époux était trop éloigné...

–Mais Jaouen de Kermazan n'est qu'à l'autre bout de la Bretagne!

–C'est vrai.

–Il aurait donc pu venir lui-même.

–Eh bien...Il se racla la gorge et, un peu sceptique, j'attendis son explication.

–Il s'est blessé profondément à la jambe et ne peut monter à cheval pour honorer sa promesse au duc François.

Josse ne me répondait plus que du bout des lèvres et je sentais son embarras.

–Je vois, constatai-je en songeant que l'on me cachait quelque chose que je ne parvenais pas à saisir.

–Est-il difforme? Laid?

Josse me prit les mains.

–Non, non. Rien de tout cela! Je vous assure qu'il vous respectera et facilitera votre vie à Kermazan. Mais je ne peux pas savoir comment vous vous entendrez, damoiselle. Ce qui se passe entre deux époux...ne me concerne pas. Je ne suis qu'un...

–Intermédiaire? dis-je.

Josse haussa les épaules et répondit d'une voix rogue.

–C'est cela! Un intermédiaire. Qui doit accomplir une mission...difficile.

–Bien. Je suppose que vous y êtes habitué, n'est-ce-pas? Je pense que mon père vous a offert le gite en attendant la fin de votre mission! rétorquai-je froidement. Je vous souhaite la bonne nuit.

Je lui tournai le dos et repartis vers le castel en passant devant mon père sans m’arrêter, tant j'avais envie de l’accabler de paroles acerbes et peu aimables.

Mais l’irrémédiable s’était déjà produit! Je n'avais plus de foyer, et surtout je n'avais aucun moyen de me sortir de cette impasse. Ou bien je refusais cette union, mais mon père, se sentant déshonoré, pouvait me faire épouser n'importe qui d'autre. Ou bien j'acceptais et je devais partir, quitter le castel sans espoir de retour, pour aller dans une contrée inconnue, vivre auprès d'un homme dont je ne savais rien, en dépit de l'assurance que cherchait à me donner Josse.

J'avais pensé quelque temps pouvoir épouser Gavin, l’écuyer de mon père. Un jeune homme d'une gentillesse et d'une serviabilité à toute épreuve, qui acceptait de s'intéresser à une très jeune fille qui ne connaissait rien de la vie réelle en dehors des murs du castel. Rien d'autre enfin que ce que j'avais pu en lire dans certains grimoires anciens qui traînaient sur des étagères poussiéreuses dans une pièce où personne ne venait jamais.

Car je savais lire, contrairement aux filles qui ne se donnaient pas la peine d'apprendre, pensant sans doute que cela ne leur servirait à rien une fois mariées.

Gavin, en cachette de mon père bien sûr, m'avait aussi appris à me servir d'un couteau sur une cible, et d'une épée.

Je lançais assez bien le coutelas, après m'être entraînée dans les bois sur les arbres qui, à cause de moi, portaient maintenant maintes égratignures. Quant à l'épée, je ne la maîtrisais pas bien car celle de Gavin était lourde et peu maniable pour ma main. On ne fabriquait évidemment pas d'arme pour les jeunes filles.

Mais, en cas de danger, je pensais pouvoir me défendre, enfin si une brute ne la faisait pas sauter de ma main du premier coup.

C'est en rentrant de promenade la veille que mon père m'avait annoncé ce mariage de but en blanc, froidement. Il avait dû le promettre et l'organiser depuis des mois sans m'en parler car, bien entendu, je n'avais pas mon mot à dire. Et peut-être même l'avait-il appris à ma mère en même temps qu'à moi! Ce que je ne lui pardonnerais jamais.

Je n'étais qu'un corps que l'on jetait en pâture dans le lit d’un homme qui allait pouvoir en disposer à sa guise.

Je tournai en rond dans cette chambre qui n'était déjà plus mienne, encombrée de malles et de coffres refermés sur les quelques possessions que j'avais le droit d'emporter.

Je m'assis près du fenestron pour regarder la nuit tomber sur le parc. Josse avait sans doute raison. Ma place n'était plus ici, sous la férule de mon père. Un époux, même imposé, allait me permettre de m'émanciper, de trouver une certaine forme de liberté et, peut-être même, cette autonomie à laquelle j'aspirais de toutes mes forces.

Je finis par me coucher en me promettant que le temps de l'obéissance serait révolu pour moi, quel que soit l'homme qui allait être mon époux!

A l'aube je fis porter un message à mon père que je refusais toujours de rencontrer, pour l'informer que je consentais à cette union dans laquelle Josse devait représenter mon futur époux.

Extrait: "Le diable ne danse jamais loin"

29 septembre 1364- Bataille d'Auray

J'espérais vraiment me faire tuer dans cette bataille.

Cela avait été l'enfer. Clisson se battait là-bas comme un dément face à nos troupes, il avait été blessé vilainement à l'oeil mais cela ne l'avait point arrêté, et il continuait à manier sa hache avec des ahanements de diable.

De mon côté je ne valais guère mieux, lardé de coups d'épée, mais la malchance voulait qu'aucun ne fut mortel alors que tant d'hommes, aussi braves, sinon plus que moi, jonchaient notre sol.

C'était des rivières de sang qui couraient sur la Bretagne, des milliers d'hommes qui mouraient pour défendre, ou donner, selon leur parti, ce territoire à un homme qui serait duc le soir même.

Foutue bataille dont je ne savais pas encore l'issue. Du Guesclin l'emporterait-il? Montfort gagnerait-il son duché contre le duc de Penthièvre grâce à la férocité d'Olivier de Clisson? C'était un vrai boucher que cet homme-là, et je n'avais oncques vu quelqu'un se battre comme lui. Une hache avait entamé son casque, et sans doute lui avait-elle aussi crevé l'oeil, mais il avait continué, le visage en sang, comme si cela n'avait été qu'une méchante piqûre d'abeille.

Pour ma part je ne savais plus qui gagnait, qui perdait. Les hommes continuaient à se battre, et peut-être même ne savaient-ils plus non plus contre qui ils le faisaient. Ils défendaient leur vie, ils étaient épuisés, ils n'avaient plus visage d'homme et, là, ils se rapprochaient de ce que j'étais moi-même. Monstrueux!

Vers le soir tout sembla s'arrêter. Il n'y eut plus guère d'adversaire devant moi. Où diable étaient-ils? Blessés? Morts? Déserteurs? Sur le champ de bataille en fureur une étrange paix tomba. Juste quelques bruits, des gémissements, des jurons, des prières, des soupirs de fin de vie!

Je me laissai tomber à mon tour au sol, sans plus de forces pour tenir mon épée, et je glissai dans une sorte de sommeil proche de la mort.

Je ne sais combien d'heures je suis resté ainsi au milieu des morts, incapable de me relever. Mes bras ne répondaient pas plus que mes jambes devenues aussi flasques que du coton. Je ne voulais qu'une chose. Mourir!

Lorsque j'ouvris les yeux il faisait presque nuit et l'homme étendu près de moi était mort. Je le connaissais vaguement, il habitait sur la côte, non loin de mon manoir mais, comme je fuyais mes semblables, je ne savais presque rien de lui. Je l'avais vu se battre quelque temps, puis je l'avais perdu de vue, cette danse macabre nous éloignant les uns des autres pour mieux nous réunir à la fin.

Je fermai les yeux et je perdis conscience de l'environnement plusieurs fois, dans une sorte d'hébétude dont je ne voulais plus sortir. Qu'on en finisse! Que Dieu me prenne enfin en pitié et m'extirpe de cette vie qui me pesait. Pourquoi m'avait-il mis ce fardeau sur des épaules qui ressemblaient à celles des bêtes de la forêt? Ours? Créature d'Outre-Monde?

Puis je perçus des cris d'appels que je ne compris pas, et un mouvement confus autour de moi. Sans doute des pilleurs de cadavres qui n'hésitaient pas à achever les mourants pour les détrousser. Dans un réflexe inné, je levai mon épée avec difficulté pour embrocher celui qui essaierait de me piquer de sa dague, en ricanant tout bas. Puisque je voulais mourir, alors pourquoi ne pas me laisser faire, là, sur ce champ de désolation où la Bretagne jouait son avenir et allait sans aucun doute changer de chef. Qu'elle le fasse donc sans moi!

Mais je décidai, après tout, que je ne voulais pas être embroché par un manant après avoir combattu en chevalier. C'était une chose que d'être tué dans un combat. Dégradant et peu reluisant que d'être occis de cette façon!

Une voix que je reconnus, celle de Gondran, qui hurlait mon nom à l'encan, traversa l'épaisseur du silence. Fidèle d'entre les fidèles, il était bien sûr à ma recherche dans ce charnier puant, et je levai une main qui tremblait, tout à coup rassuré de savoir que les miens voulaient me retrouver.

–Messire Aldren! criait-il en s'époumonant. Messire Aldren!

Puis il fut près de moi et je perçus son corps rassurant qui se penchait pour me prendre contre lui.

–Messire! Enfin...vous êtes vivant!

Il y avait une note presque hystérique dans sa voix, et j'essayai de rire malgré moi. Enfin ce qui ressemblait le plus à un rire, mais qui ne devait être qu'un chevrotement.

–Oui, grognai-je. Ce n'est pas faute...pourtant...d'avoir cherché à me faire tuer!

Gondran grommela un juron bien senti dans sa barbe en m'agrippant pour me relever.

–Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu! Je vous ai cherché partout dans ce satané champ de bataille....

–Dieu n'a pas voulu de moi, voilà tout. Inutile de l'appeler! Vois donc ce qu'il a fait aujourd'hui en laissant tous ces gens mourir!, fis-je en désignant à l'aveugle le terrain défoncé autour de nous.

Pour ma part je voyais trouble, tout dansait devant mes yeux et, dans le visage tout proche de Gondran, je devinai que je ne devais pas être en bon état. Enfin, encore moins que d'habitude!

–Appuyez-vous sur moi, messire. Nous allons vous ramener dans une des tentes là-bas. Venez m'aider vous autres, cria-t-il derrière lui.

Je sentis d'autres mains qui me relevaient avec précaution et je compris qu'il avait dû amener avec lui deux de mes serviteurs.

–Ecoute Gondran, il faut plutôt déguerpir d'ici, je ne veux pas qu'on me voie dans cet état...

–Je sais, mais vous ne pourrez pas aller bien loin, sans parler de chevaucher. Et puis Clisson a fait demander de vos nouvelles...

–Allons bon! Nous ne sommes pas spécialement des amis... grommelai-je. Je ne veux pas le voir, ni lui, ni personne. A-t-il gagné? Où bien est-ce notre parti?

Gondran haussa les épaules.

–Je n'ai que de vagues rumeurs. On dirait que Penthièvre est mort, que du Guesclin a été fait prisonnier par les Anglais, et que Montfort l'a emporté, grâce à Clisson...

–Grand bien leur fasse à tous, ricanai-je. Mais j'ai de la peine pour Bertrand s'il est vraiment prisonnier des Godons! C'est un bon combattant et un homme comme on en fait peu. Foutus Anglais. Envoie quelqu'un dire à Clisson que je veux regagner Tréhani. Ou plutôt non, ne dis rien à quiconque et partons d'ici. Je ne veux voir personne. Je dois être effrayant...

–Plutôt oui, messire, acquiesça Gondran sans se formaliser, car nous vivions depuis tant d'années l'un près de l'autre, qu'il connaissait mes humeurs, mes colères, mes désillusions, mes envies d'en finir parfois, sans se laisser impressionner. Maintenant je dois trouver un médecin pour vous examiner, vous saignez de partout....

–Pas de ces foutus chirurgiens qui ne pensent qu'à couper un membre!

– Voulez-vous que je retire votre casque?

–Que nenni...les gens s'enfuiraient en hurlant comme si j'étais le diable.

–Il n'y a guère de monde autour de nous, céans, messire...à part les morts, ricana Gondran.

–Alors, trouve-moi un seau d'eau pour me laver de toute cette saleté, fis-je avec dégoût. Tu vas devoir m'aider à marcher... Ce tref[1] est loin?

Gondran haussa les épaules.

–S'il le faut on va vous porter à nous trois...

C'est ce qu'ils firent, en m'installant tant bien que mal sur leurs mains unies sans protester que ma cotte de mailles devait leur écorcher la peau.

Nous mîmes un long moment pour parvenir jusqu'aux trefs qui avaient été dressés à l'arrière du champ de bataille, loin de la plaine d'Auray, et où affluaient maintenant les blessés. Il y avait un va-et-vient incessant, des cris et des hurlements, des bruits effrayants de scies, car les mires devaient couper des membres impossibles à sauver. J'eus un mouvement de recul.

–Je ne veux pas entrer là-dedans, décidai-je.

Gondran fit signe de me poser à terre et je marchai tant bien que mal, soutenu par leurs épaules, jusqu'à la petite tente qu'il avait réussi à isoler et à récupérer je ne sais trop comment. Je l'entendis héler un médecin qui accueillait les blessés apportés sur des brancards, mais celui-ci rétorqua d'une voix bourrue que, si j'étais capable de marcher, il me faudrait patienter car il y avait des cas plus graves.

–Mais je vais vous envoyer un de mes apprentis. Il est dégourdi et verra ce qu'il peut faire. Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait...mais il a un don, ricana-t-il.

Gondran ravala sa colère car il comprenait combien les médecins de chaque camp devaient être surchargés, et il escorta le dit-apprenti jusqu'à moi. Je m'étais plongé la tête dans le seau d'eau et m'ébrouai en secouant ma longue crinière lorsqu'il entra. Je vis, du coin de l'oeil, qu'il semblait assez jeune et songeai qu'il n'allait pas pouvoir faire grand chose pour améliorer mon état.

Il posa une sorte de sacoche à terre, me jeta un bref coup d'oeil et s'adressa à Gondran.

–Retirez-lui donc cette fourrure, comment voulez-vous que je l'examine et que je vois ses blessures...

Il releva la tête devant le silence qui accueillit sa déclaration et nous regarda, décontenancé.

–Il faut que je voie vos plaies, messire, insista-t-il en s'approchant. Retirez ce vêtement.

Il faisait sombre heureusement, et seule la lueur des torches, qui avaient été allumées en dehors de la tente, éclairait chichement l'endroit.

Gondran se racla la gorge.

–Vous êtes un jeune médecin, commença-t-il.Vous verrez certaines choses qui vous paraîtront...disons étranges...

Le jeune homme s'approcha de moi et me toucha le bras qui n'avait plus sa cotte de mailles. On m'avait aidé péniblement à la retirer, ainsi que mon justaucorps et, de ma poitrine maintenant libérée, le sang avait commencé à couler de différentes entailles.

Il tiqua un peu, recula, et me regarda plus attentivement. Puis il parut réfléchir, se rapprocha à nouveau et toucha ma peau, enfin ce qui me tenait lieu de peau, l'épaisse toison qui me couvrait de la tête aux pieds.

Je l'entendis jurer tout bas lui aussi, mais, comme il ne s'enfuit pas en hurlant, je décidai qu'il allait peut-être faire l'affaire.

–Ce n'est pas...

–Non, ce n'est pas! déclarai-je alors d'une voix rauque.

–Pouvez-vous rapprocher un flambeau... messire…? demanda-t-il alors.

–Gondran, rétorqua celui-ci imperturbable.

–Gondran, votre...maître... est vilainement blessé, mais comment faire pour voir les plaies? Pourriez-vous...? Messire, puis-je vous parler franchement, reprit-il en s'adressant cette fois à moi.

Je ris sourdement.

–Puisque vous êtes toujours là, jeune homme, c'est que vous n'êtes pas froussard!...Alors qu'avez-vous en tête?

–Vos hommes...ou votre ami, fit-il avec un coup d'oeil vers Gondran qui se tenait près de moi...pourraient-ils...vous raser? Vous comprenez, reprit-il très vite, vos plaies vont s'infecter si vous gardez ce... cette...

Comme il cherchait à éviter le mot qui, selon lui, pouvait me blesser ou me mettre en colère, je terminai pour lui.

–Cette toison, vous pouvez dire ainsi, jeune homme. Je vis avec depuis si longtemps...

Il eut un mince sourire et, à cela, je compris qu'il devait être solide et que j'avais de la chance de ne pas être tombé sur un crétin.

–Alors, allons-y, j'ai apporté de quoi vous soigner mais j'irai chercher...autre chose dans notre infirmerie...encore que nous n'ayons plus beaucoup de charpie, ni de médicaments. Là-bas, on coupe plutôt les membres, ajouta-t-il dans un soupir navré. Au fait je me nomme Thibaut de la Mandeuille.

–Eh bien, Thibaut, j'espère que vous n'aurez pas à tailler dans les miens, rétorquai-je, tandis que Gondran et mes serviteurs aiguisaient leurs rasoirs et commençaient à raccourcir ma toison qui tomba peu à peu à terre en formant une épaisse couche de fourrure. Mon visage sortit de sa gangue de poils, et révéla sans doute mon état de fatigue et d'épuisement car le jeune médecin me fit boire aussitôt le contenu d'une petite fiole qu'il tira de son sac.

–Mon maître ne croit pas à ce remède mais je l'ai expérimenté plusieurs fois, et toujours pour le plus grand bien...

–Qu'y-a-t-il là-dedans? demandai-je en avalant sans protester le liquide verdâtre.

–Des herbes! rétorqua-t-il d'un ton laconique en haussant les épaules.

–Alors, va pour les herbes, dis-je.

Je l'entendis pester tout bas en découvrant les multiples blessures que la cotte avait arrêtées en partie, mais mes cuisses étaient labourées, ainsi que mes bras, et il s'affaira sans parler pendant un bon moment pour dégager les blessures des poils qui restaient, les nettoyer et les bourrer d'un emplâtre, sans doute aussi de sa composition. J'avais de la chance d'être tombé sur un tel homme qui, malgré sa jeunesse, était habile, et devait s'y connaître dans les herbes et les plantes médicinales de nos ancêtres.

–Ma grand-mère est guérisseuse, marmonna-t-il d'un ton neutre en plissant le front avec application. Je crains que vous ne puissiez chevaucher tout de suite, messire Aldren, déclara-t-il.

–On verra, répliquai-je. Je veux pourtant quitter ce maudit endroit au plus vite.

–Hon! grogna-t-il en continuant ses investigations sur mon corps poilu, certes, mais maintenant acceptable. Il n'avait pas posé la question qui devait le tarauder, mais je l'entendais tourner dans sa tête car je devais être le premier humain qu'il rencontrait dans un tel état.

Un cavalier déboula soudain devant les tentes et cria des nouvelles.

–Montfort a gagné, Blois est mort, du Guesclin est prisonnier.

Nous relevâmes tous la tête à cette confirmation de la rumeur qui avait couru. La Bretagne avait un nouveau duc, en la personne de Jean de Montfort, soutenu par les Anglais, et sans doute aussi par Clisson, et je ne sus s'il fallait s'en réjouir. Puis il cria encore quelque chose que je ne compris pas et je fis signe à Gondran d'aller aux nouvelles.

Une fois seuls, Thibaut osa alors poser la question qu'il retenait.

–Etes-vous... toujours ainsi, messire?

–Toujours, dis-je brièvement.

–Les...poils...repoussent même lorsqu'on vous ...rase?

–Oui, grommelai-je, ils repoussent aussi drus quelques jours plus tard.

J'entendis son soupir.

–Je voudrais pouvoir vous aider, commença-t-il d'un ton hésitant.

–Personne ne le peut, jeune homme. Vous verrez bien des maux durant votre existence de médecin, certains que vous pourrez soulager...d'autres...probablement pas, malgré votre bonne volonté.

–Avez-vous un médecin pour vous soigner, une fois rentré chez vous?

–Mannaig, une guérisseuse sur mon domaine, fera l'affaire. Elle me connaît...et elle sait beaucoup de choses.

–Bien, dit-il. Ma grand-mère aussi m'a beaucoup appris...même des façons de soigner qui ne plaisent pas toujours à maistre La Feuillée que j'assiste. Mais pourtant il me laisse souvent faire à ma guise, ajouta-t-il dans une grimace.

–Comme aujourd'hui?

–Oui, comme avec vous, messire. Où se trouve votre domaine? Je pourrais peut-être...venir vérifier vos plaies!

–La presqu'île. Castel Tréhani. Mais les visiteurs évitent ce lieu...

Thibaut parut soudain embarrassé mais Gondran revint à cet instant, l'air abattu.

–Penthièvre a été assassiné, dit-il. Il s'était résolu à se rendre en voyant la bataille perdue et il avait à peine ôté son casque qu'on lui a fracassé le crâne en dépit de toutes les règles de la guerre. L'Anglais Chandos, Clisson et Montfort sont en train de fêter leur victoire à Auray, dit-on.

–La peste soit de ces hommes-là, bougonnai-je, laminé par ces jours de batailles, et par nos marches forcées à travers les marais. Il faut que je dorme, Gondran.

–Messire, restez dans cette tente jusqu'à demain, vous verrez ensuite comment rentrer chez vous, dit Thibaut. Je reviendrai à l'aube refaire vos pansements avant votre départ.

–Et tu me retrouveras transformé à nouveau en ours, grimaçai-je.

–Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de blessés à soigner. Dormez, si vous le pouvez, messire. Nous nous reverrons.

Il partit rapidement en ayant récupéré son sac et ses fioles, et Gondran m'aida à m'étendre sur la paillasse qu'il avait réussi à dénicher.

–Nous monterons la garde à tour de rôle, messire. Dormez en paix.

Je dormis. En paix, je ne sais pas, mais la potion que Thibaut m'avait fait boire dut faire son effet car je ne fis ni cauchemar, ni insomnie, je n'entendis plus les épées s'entrechoquer, les chevaux hennir de terreur, les combattants hurler de douleur ou de haine. Je dormis enfin.

Durant mon sommeil, Gondran et mes serviteurs avaient organisé notre retour et, après la visite matinale et rapide de Thibaut, nous prîmes la route pour rentrer au castel. Il nous faudrait des jours de voyage dans mon état car, après avoir récupéré nos chevaux qui avaient été mis à l'abri dans un village au-delà d'Auray, je dus monter en croupe avec Gondran, laissant mon cheval libre afin de ne pas le fatiguer. Nous changeâmes ainsi de chevaux après quelques lieues, pour nous arrêter dans une mauvaise auberge afin de nous reposer durant la nuit. Nous dûmes dormir à quatre dans la seule chambre qui restait à louer et je bus à nouveau la potion de Thibaut pour arriver à dormir.

Les routes étaient encombrées de soldats qui essayaient de rentrer chez eux, éclopés, blessés, la tête souvent enveloppée d'un linge car ils avaient combattu sans casque, et les blessures d'épée étaient vilaines. D'aucuns avaient perdu qui un oeil, qui un morceau de nez, parfois une partie de visage, et ils en garderaient des séquelles insoignables à vie. Pour ma part, j'avais choisi de conserver mon casque pour dissimuler ma tête, car les poils repoussaient vite et je voulais éviter de nous faire arrêter ou montrer du doigt.

Le troisième jour enfin, Tréhani fut en vue, et il était grand temps car je titubais après avoir failli tomber de cheval plusieurs fois, si bien que Gondran avait dû m'attacher à lui. Nos chevaux étaient eux aussi exténués d'avoir dû porter un tel poids, et je les remis aux soins du palefrenier avec soulagement, après avoir craint de perdre deux si belles bêtes.

On vint m'accueillir en silence dans l'entrée fraîche de la grande salle, et Mannaig, la guérisseuse qui me soignait depuis mon adolescence, s'empressa de me faire conduire jusque dans ma chambre d'où elle chassa tout le monde excepté Gondran.

Mais il était lui-même si éprouvé par notre périple que je le renvoyais se reposer en lui demandant d'appeler le barbier qui prenait soin de moi chaque jour pour essayer de discipliner cette toison qui m'envahissait et me faisait de plus en plus ressembler à une bête. Eux seuls savaient le calvaire que je devais supporter, eux seuls n'avaient pas peur de mon aspect animal, et il fit le nécessaire pour me laver car j'avais été incapable, durant ces jours de chevauchée, de pouvoir le faire entièrement, faute d'intimité et de cuveau.

–Demain, j'irai me tremper dans la mer, murmurai-je en m'endormant enfin dans mon lit fraîchement refait avec des draps propres et parfumés. Demain!

Car désormais, revenu de cette bataille meurtrière, il y aurait encore un lendemain!

[1]tref: pavillon, tente que l'on dressait près des champs de bataille pour les soldats et les chirurgiens.

J'espérais vraiment me faire tuer dans cette bataille.

Cela avait été l'enfer. Clisson se battait là-bas comme un dément face à nos troupes, il avait été blessé vilainement à l'oeil mais cela ne l'avait point arrêté, et il continuait à manier sa hache avec des ahanements de diable.

De mon côté je ne valais guère mieux, lardé de coups d'épée, mais la malchance voulait qu'aucun ne fut mortel alors que tant d'hommes, aussi braves, sinon plus que moi, jonchaient notre sol.

C'était des rivières de sang qui couraient sur la Bretagne, des milliers d'hommes qui mouraient pour défendre, ou donner, selon leur parti, ce territoire à un homme qui serait duc le soir même.

Foutue bataille dont je ne savais pas encore l'issue. Du Guesclin l'emporterait-il? Montfort gagnerait-il son duché contre le duc de Penthièvre grâce à la férocité d'Olivier de Clisson? C'était un vrai boucher que cet homme-là, et je n'avais oncques vu quelqu'un se battre comme lui. Une hache avait entamé son casque, et sans doute lui avait-elle aussi crevé l'oeil, mais il avait continué, le visage en sang, comme si cela n'avait été qu'une méchante piqûre d'abeille.

Pour ma part je ne savais plus qui gagnait, qui perdait. Les hommes continuaient à se battre, et peut-être même ne savaient-ils plus non plus contre qui ils le faisaient. Ils défendaient leur vie, ils étaient épuisés, ils n'avaient plus visage d'homme et, là, ils se rapprochaient de ce que j'étais moi-même. Monstrueux!

Vers le soir tout sembla s'arrêter. Il n'y eut plus guère d'adversaire devant moi. Où diable étaient-ils? Blessés? Morts? Déserteurs? Sur le champ de bataille en fureur une étrange paix tomba. Juste quelques bruits, des gémissements, des jurons, des prières, des soupirs de fin de vie!

Je me laissai tomber à mon tour au sol, sans plus de forces pour tenir mon épée, et je glissai dans une sorte de sommeil proche de la mort.

Je ne sais combien d'heures je suis resté ainsi au milieu des morts, incapable de me relever. Mes bras ne répondaient pas plus que mes jambes devenues aussi flasques que du coton. Je ne voulais qu'une chose. Mourir!

Lorsque j'ouvris les yeux il faisait presque nuit et l'homme étendu près de moi était mort. Je le connaissais vaguement, il habitait sur la côte, non loin de mon manoir mais, comme je fuyais mes semblables, je ne savais presque rien de lui. Je l'avais vu se battre quelque temps, puis je l'avais perdu de vue, cette danse macabre nous éloignant les uns des autres pour mieux nous réunir à la fin.

Je fermai les yeux et je perdis conscience de l'environnement plusieurs fois, dans une sorte d'hébétude dont je ne voulais plus sortir. Qu'on en finisse! Que Dieu me prenne enfin en pitié et m'extirpe de cette vie qui me pesait. Pourquoi m'avait-il mis ce fardeau sur des épaules qui ressemblaient à celles des bêtes de la forêt? Ours? Créature d'Outre-Monde?

Puis je perçus des cris d'appels que je ne compris pas, et un mouvement confus autour de moi. Sans doute des pilleurs de cadavres qui n'hésitaient pas à achever les mourants pour les détrousser. Dans un réflexe inné, je levai mon épée avec difficulté pour embrocher celui qui essaierait de me piquer de sa dague, en ricanant tout bas. Puisque je voulais mourir, alors pourquoi ne pas me laisser faire, là, sur ce champ de désolation où la Bretagne jouait son avenir et allait sans aucun doute changer de chef. Qu'elle le fasse donc sans moi!

Mais je décidai, après tout, que je ne voulais pas être embroché par un manant après avoir combattu en chevalier. C'était une chose que d'être tué dans un combat. Dégradant et peu reluisant que d'être occis de cette façon!

Une voix que je reconnus, celle de Gondran, qui hurlait mon nom à l'encan, traversa l'épaisseur du silence. Fidèle d'entre les fidèles, il était bien sûr à ma recherche dans ce charnier puant, et je levai une main qui tremblait, tout à coup rassuré de savoir que les miens voulaient me retrouver.

–Messire Aldren! criait-il en s'époumonant. Messire Aldren!

Puis il fut près de moi et je perçus son corps rassurant qui se penchait pour me prendre contre lui.

–Messire! Enfin...vous êtes vivant!

Il y avait une note presque hystérique dans sa voix, et j'essayai de rire malgré moi. Enfin ce qui ressemblait le plus à un rire, mais qui ne devait être qu'un chevrotement.

–Oui, grognai-je. Ce n'est pas faute...pourtant...d'avoir cherché à me faire tuer!

Gondran grommela un juron bien senti dans sa barbe en m'agrippant pour me relever.

–Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu! Je vous ai cherché partout dans ce satané champ de bataille....

–Dieu n'a pas voulu de moi, voilà tout. Inutile de l'appeler! Vois donc ce qu'il a fait aujourd'hui en laissant tous ces gens mourir!, fis-je en désignant à l'aveugle le terrain défoncé autour de nous.

Pour ma part je voyais trouble, tout dansait devant mes yeux et, dans le visage tout proche de Gondran, je devinai que je ne devais pas être en bon état. Enfin, encore moins que d'habitude!

–Appuyez-vous sur moi, messire. Nous allons vous ramener dans une des tentes là-bas. Venez m'aider vous autres, cria-t-il derrière lui.

Je sentis d'autres mains qui me relevaient avec précaution et je compris qu'il avait dû amener avec lui deux de mes serviteurs.

–Ecoute Gondran, il faut plutôt déguerpir d'ici, je ne veux pas qu'on me voie dans cet état...

–Je sais, mais vous ne pourrez pas aller bien loin, sans parler de chevaucher. Et puis Clisson a fait demander de vos nouvelles...

–Allons bon! Nous ne sommes pas spécialement des amis... grommelai-je. Je ne veux pas le voir, ni lui, ni personne. A-t-il gagné? Où bien est-ce notre parti?

Gondran haussa les épaules.

–Je n'ai que de vagues rumeurs. On dirait que Penthièvre est mort, que du Guesclin a été fait prisonnier par les Anglais, et que Montfort l'a emporté, grâce à Clisson...

–Grand bien leur fasse à tous, ricanai-je. Mais j'ai de la peine pour Bertrand s'il est vraiment prisonnier des Godons! C'est un bon combattant et un homme comme on en fait peu. Foutus Anglais. Envoie quelqu'un dire à Clisson que je veux regagner Tréhani. Ou plutôt non, ne dis rien à quiconque et partons d'ici. Je ne veux voir personne. Je dois être effrayant...

–Plutôt oui, messire, acquiesça Gondran sans se formaliser, car nous vivions depuis tant d'années l'un près de l'autre, qu'il connaissait mes humeurs, mes colères, mes désillusions, mes envies d'en finir parfois, sans se laisser impressionner. Maintenant je dois trouver un médecin pour vous examiner, vous saignez de partout....

–Pas de ces foutus chirurgiens qui ne pensent qu'à couper un membre!

– Voulez-vous que je retire votre casque?

–Que nenni...les gens s'enfuiraient en hurlant comme si j'étais le diable.

–Il n'y a guère de monde autour de nous, céans, messire...à part les morts, ricana Gondran.

–Alors, trouve-moi un seau d'eau pour me laver de toute cette saleté, fis-je avec dégoût. Tu vas devoir m'aider à marcher... Ce tref[1] est loin?

Gondran haussa les épaules.

–S'il le faut on va vous porter à nous trois...

C'est ce qu'ils firent, en m'installant tant bien que mal sur leurs mains unies sans protester que ma cotte de mailles devait leur écorcher la peau.

Nous mîmes un long moment pour parvenir jusqu'aux trefs qui avaient été dressés à l'arrière du champ de bataille, loin de la plaine d'Auray, et où affluaient maintenant les blessés. Il y avait un va-et-vient incessant, des cris et des hurlements, des bruits effrayants de scies, car les mires devaient couper des membres impossibles à sauver. J'eus un mouvement de recul.

–Je ne veux pas entrer là-dedans, décidai-je.

Gondran fit signe de me poser à terre et je marchai tant bien que mal, soutenu par leurs épaules, jusqu'à la petite tente qu'il avait réussi à isoler et à récupérer je ne sais trop comment. Je l'entendis héler un médecin qui accueillait les blessés apportés sur des brancards, mais celui-ci rétorqua d'une voix bourrue que, si j'étais capable de marcher, il me faudrait patienter car il y avait des cas plus graves.

–Mais je vais vous envoyer un de mes apprentis. Il est dégourdi et verra ce qu'il peut faire. Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait...mais il a un don, ricana-t-il.

Gondran ravala sa colère car il comprenait combien les médecins de chaque camp devaient être surchargés, et il escorta le dit-apprenti jusqu'à moi. Je m'étais plongé la tête dans le seau d'eau et m'ébrouai en secouant ma longue crinière lorsqu'il entra. Je vis, du coin de l'oeil, qu'il semblait assez jeune et songeai qu'il n'allait pas pouvoir faire grand chose pour améliorer mon état.

Il posa une sorte de sacoche à terre, me jeta un bref coup d'oeil et s'adressa à Gondran.

–Retirez-lui donc cette fourrure, comment voulez-vous que je l'examine et que je vois ses blessures...

Il releva la tête devant le silence qui accueillit sa déclaration et nous regarda, décontenancé.

–Il faut que je voie vos plaies, messire, insista-t-il en s'approchant. Retirez ce vêtement.

Il faisait sombre heureusement, et seule la lueur des torches, qui avaient été allumées en dehors de la tente, éclairait chichement l'endroit.

Gondran se racla la gorge.

–Vous êtes un jeune médecin, commença-t-il.Vous verrez certaines choses qui vous paraîtront...disons étranges...

Le jeune homme s'approcha de moi et me toucha le bras qui n'avait plus sa cotte de mailles. On m'avait aidé péniblement à la retirer, ainsi que mon justaucorps et, de ma poitrine maintenant libérée, le sang avait commencé à couler de différentes entailles.

Il tiqua un peu, recula, et me regarda plus attentivement. Puis il parut réfléchir, se rapprocha à nouveau et toucha ma peau, enfin ce qui me tenait lieu de peau, l'épaisse toison qui me couvrait de la tête aux pieds.

Je l'entendis jurer tout bas lui aussi, mais, comme il ne s'enfuit pas en hurlant, je décidai qu'il allait peut-être faire l'affaire.

–Ce n'est pas...

–Non, ce n'est pas! déclarai-je alors d'une voix rauque.

–Pouvez-vous rapprocher un flambeau... messire…? demanda-t-il alors.

–Gondran, rétorqua celui-ci imperturbable.

–Gondran, votre...maître... est vilainement blessé, mais comment faire pour voir les plaies? Pourriez-vous...? Messire, puis-je vous parler franchement, reprit-il en s'adressant cette fois à moi.

Je ris sourdement.

–Puisque vous êtes toujours là, jeune homme, c'est que vous n'êtes pas froussard!...Alors qu'avez-vous en tête?

–Vos hommes...ou votre ami, fit-il avec un coup d'oeil vers Gondran qui se tenait près de moi...pourraient-ils...vous raser? Vous comprenez, reprit-il très vite, vos plaies vont s'infecter si vous gardez ce... cette...

Comme il cherchait à éviter le mot qui, selon lui, pouvait me blesser ou me mettre en colère, je terminai pour lui.

–Cette toison, vous pouvez dire ainsi, jeune homme. Je vis avec depuis si longtemps...

Il eut un mince sourire et, à cela, je compris qu'il devait être solide et que j'avais de la chance de ne pas être tombé sur un crétin.

–Alors, allons-y, j'ai apporté de quoi vous soigner mais j'irai chercher...autre chose dans notre infirmerie...encore que nous n'ayons plus beaucoup de charpie, ni de médicaments. Là-bas, on coupe plutôt les membres, ajouta-t-il dans un soupir navré. Au fait je me nomme Thibaut de la Mandeuille.

–Eh bien, Thibaut, j'espère que vous n'aurez pas à tailler dans les miens, rétorquai-je, tandis que Gondran et mes serviteurs aiguisaient leurs rasoirs et commençaient à raccourcir ma toison qui tomba peu à peu à terre en formant une épaisse couche de fourrure. Mon visage sortit de sa gangue de poils, et révéla sans doute mon état de fatigue et d'épuisement car le jeune médecin me fit boire aussitôt le contenu d'une petite fiole qu'il tira de son sac.

–Mon maître ne croit pas à ce remède mais je l'ai expérimenté plusieurs fois, et toujours pour le plus grand bien...

–Qu'y-a-t-il là-dedans? demandai-je en avalant sans protester le liquide verdâtre.

–Des herbes! rétorqua-t-il d'un ton laconique en haussant les épaules.

–Alors, va pour les herbes, dis-je.

Je l'entendis pester tout bas en découvrant les multiples blessures que la cotte avait arrêtées en partie, mais mes cuisses étaient labourées, ainsi que mes bras, et il s'affaira sans parler pendant un bon moment pour dégager les blessures des poils qui restaient, les nettoyer et les bourrer d'un emplâtre, sans doute aussi de sa composition. J'avais de la chance d'être tombé sur un tel homme qui, malgré sa jeunesse, était habile, et devait s'y connaître dans les herbes et les plantes médicinales de nos ancêtres.

–Ma grand-mère est guérisseuse, marmonna-t-il d'un ton neutre en plissant le front avec application. Je crains que vous ne puissiez chevaucher tout de suite, messire Aldren, déclara-t-il.

–On verra, répliquai-je. Je veux pourtant quitter ce maudit endroit au plus vite.

–Hon! grogna-t-il en continuant ses investigations sur mon corps poilu, certes, mais maintenant acceptable. Il n'avait pas posé la question qui devait le tarauder, mais je l'entendais tourner dans sa tête car je devais être le premier humain qu'il rencontrait dans un tel état.

Un cavalier déboula soudain devant les tentes et cria des nouvelles.

–Montfort a gagné, Blois est mort, du Guesclin est prisonnier.

Nous relevâmes tous la tête à cette confirmation de la rumeur qui avait couru. La Bretagne avait un nouveau duc, en la personne de Jean de Montfort, soutenu par les Anglais, et sans doute aussi par Clisson, et je ne sus s'il fallait s'en réjouir. Puis il cria encore quelque chose que je ne compris pas et je fis signe à Gondran d'aller aux nouvelles.

Une fois seuls, Thibaut osa alors poser la question qu'il retenait.

–Etes-vous... toujours ainsi, messire?

–Toujours, dis-je brièvement.

–Les...poils...repoussent même lorsqu'on vous ...rase?

–Oui, grommelai-je, ils repoussent aussi drus quelques jours plus tard.

J'entendis son soupir.

–Je voudrais pouvoir vous aider, commença-t-il d'un ton hésitant.

–Personne ne le peut, jeune homme. Vous verrez bien des maux durant votre existence de médecin, certains que vous pourrez soulager...d'autres...probablement pas, malgré votre bonne volonté.

–Avez-vous un médecin pour vous soigner, une fois rentré chez vous?

–Mannaig, une guérisseuse sur mon domaine, fera l'affaire. Elle me connaît...et elle sait beaucoup de choses.

–Bien, dit-il. Ma grand-mère aussi m'a beaucoup appris...même des façons de soigner qui ne plaisent pas toujours à maistre La Feuillée que j'assiste. Mais pourtant il me laisse souvent faire à ma guise, ajouta-t-il dans une grimace.

–Comme aujourd'hui?

–Oui, comme avec vous, messire. Où se trouve votre domaine? Je pourrais peut-être...venir vérifier vos plaies!

–La presqu'île. Castel Tréhani. Mais les visiteurs évitent ce lieu...

Thibaut parut soudain embarrassé mais Gondran revint à cet instant, l'air abattu.

–Penthièvre a été assassiné, dit-il. Il s'était résolu à se rendre en voyant la bataille perdue et il avait à peine ôté son casque qu'on lui a fracassé le crâne en dépit de toutes les règles de la guerre. L'Anglais Chandos, Clisson et Montfort sont en train de fêter leur victoire à Auray, dit-on.

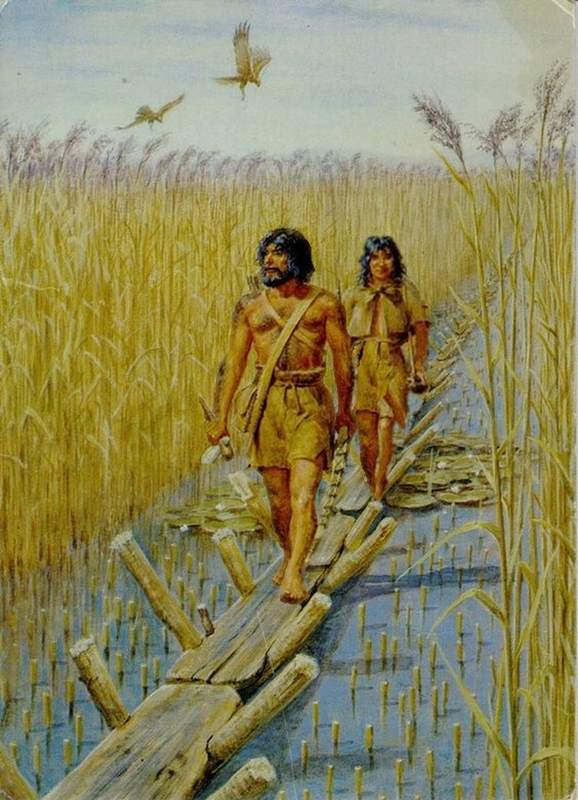

–La peste soit de ces hommes-là, bougonnai-je, laminé par ces jours de batailles, et par nos marches forcées à travers les marais. Il faut que je dorme, Gondran.

–Messire, restez dans cette tente jusqu'à demain, vous verrez ensuite comment rentrer chez vous, dit Thibaut. Je reviendrai à l'aube refaire vos pansements avant votre départ.

–Et tu me retrouveras transformé à nouveau en ours, grimaçai-je.

–Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de blessés à soigner. Dormez, si vous le pouvez, messire. Nous nous reverrons.

Il partit rapidement en ayant récupéré son sac et ses fioles, et Gondran m'aida à m'étendre sur la paillasse qu'il avait réussi à dénicher.

–Nous monterons la garde à tour de rôle, messire. Dormez en paix.

Je dormis. En paix, je ne sais pas, mais la potion que Thibaut m'avait fait boire dut faire son effet car je ne fis ni cauchemar, ni insomnie, je n'entendis plus les épées s'entrechoquer, les chevaux hennir de terreur, les combattants hurler de douleur ou de haine. Je dormis enfin.

Durant mon sommeil, Gondran et mes serviteurs avaient organisé notre retour et, après la visite matinale et rapide de Thibaut, nous prîmes la route pour rentrer au castel. Il nous faudrait des jours de voyage dans mon état car, après avoir récupéré nos chevaux qui avaient été mis à l'abri dans un village au-delà d'Auray, je dus monter en croupe avec Gondran, laissant mon cheval libre afin de ne pas le fatiguer. Nous changeâmes ainsi de chevaux après quelques lieues, pour nous arrêter dans une mauvaise auberge afin de nous reposer durant la nuit. Nous dûmes dormir à quatre dans la seule chambre qui restait à louer et je bus à nouveau la potion de Thibaut pour arriver à dormir.

Les routes étaient encombrées de soldats qui essayaient de rentrer chez eux, éclopés, blessés, la tête souvent enveloppée d'un linge car ils avaient combattu sans casque, et les blessures d'épée étaient vilaines. D'aucuns avaient perdu qui un oeil, qui un morceau de nez, parfois une partie de visage, et ils en garderaient des séquelles insoignables à vie. Pour ma part, j'avais choisi de conserver mon casque pour dissimuler ma tête, car les poils repoussaient vite et je voulais éviter de nous faire arrêter ou montrer du doigt.

Le troisième jour enfin, Tréhani fut en vue, et il était grand temps car je titubais après avoir failli tomber de cheval plusieurs fois, si bien que Gondran avait dû m'attacher à lui. Nos chevaux étaient eux aussi exténués d'avoir dû porter un tel poids, et je les remis aux soins du palefrenier avec soulagement, après avoir craint de perdre deux si belles bêtes.

On vint m'accueillir en silence dans l'entrée fraîche de la grande salle, et Mannaig, la guérisseuse qui me soignait depuis mon adolescence, s'empressa de me faire conduire jusque dans ma chambre d'où elle chassa tout le monde excepté Gondran.

Mais il était lui-même si éprouvé par notre périple que je le renvoyais se reposer en lui demandant d'appeler le barbier qui prenait soin de moi chaque jour pour essayer de discipliner cette toison qui m'envahissait et me faisait de plus en plus ressembler à une bête. Eux seuls savaient le calvaire que je devais supporter, eux seuls n'avaient pas peur de mon aspect animal, et il fit le nécessaire pour me laver car j'avais été incapable, durant ces jours de chevauchée, de pouvoir le faire entièrement, faute d'intimité et de cuveau.

–Demain, j'irai me tremper dans la mer, murmurai-je en m'endormant enfin dans mon lit fraîchement refait avec des draps propres et parfumés. Demain!

Car désormais, revenu de cette bataille meurtrière, il y aurait encore un lendemain!

[1]tref: pavillon, tente que l'on dressait près des champs de bataille pour les soldats et les chirurgiens.

Extrait : Le barde de Waroc

Arzel- Armorique, Bro Waroc, vers 540

J’ai longtemps été au service du seigneur Waroc qui régentait l’ancien pagus des Vénètes. Et surtout, surtout, j’ai toujours aimé sa fille Trifine.

Oh ! bien sûr, élève de Senchan, le barde de Waroc, je n’espérais point pouvoir l’épouser un jour. Elle était destinée, de par sa naissance, à quelqu’un de noble, de titré, et de riche, avec des terres, des serviteurs, des esclaves, des clients.

Mais, la nuit, les rêves prennent corps dans l’obscurité généreuse qui vous donne tout ce que vous désirez.

Lorsque j’étais dans la demeure de Waroc, mon cœur était en ébullition, car je savais que Trifine dormait à quelques pas de moi. Mieux logée, certes, que dans la salle que je devais partager avec plusieurs serviteurs, mais je la savais toute proche et cela suffisait à mon bonheur. Elle avait quatorze ans, tout comme moi.

En fait, j’étais heureux ces années-là. J’étais heureux et je ne le savais pas !

Je ne le compris que plus tard, quand ma vie changea et que je fus précipité, bien malgré moi, dans une succession d’événements que je dus affronter pour protéger Trifine.

Senchan, le grand barde du seigneur Waroc, avait bien voulu me prendre sous son aile et m’enseigner son art. Et pourtant j’étais un bâtard, je ne connaissais même pas mon père et, tare suprême, j’étais bègue. Mais dès que je me mettais à chanter et à réciter, l’éloquence me venait, les mots coulaient de ma gorge comme du miel, et les gens, abasourdis, m’écoutaient bouche bée.

Jamais ma mère n’avait voulu me révéler qui était mon père et, les années passant, je me demandais si elle le connaissait elle-même. Voyageur, étranger, ou seigneur qui avait abusé d’elle, je bâtissais mille et une histoires à son sujet et Trifine riait avec moi de mes élucubrations. Quoi qu’il en soit, en sa présence, jamais je ne butais sur mes mots, et c’était pour elle que j’élaborais mes plus beaux chants avant de les réciter en public.

Ce soir-là, insigne honneur, je devais chanter après Senchan, au repas donné par Waroc pour l’un de ses voisins. C’est là que j’appris pour la première fois l’existence de Conomore, le seigneur du Poher, un territoire situé plus au nord de l’Armorique.

J’avais passé la matinée à écrire, à répéter mes chants, à en peaufiner les paroles afin qu’elles soient louangeuses et ne heurtent point les visiteurs, ni leur hôte. Je voulais aussi révéler mon âme et ce que je ressentais sous couvert d’un récit destiné à divertir les invités.

Engourdi, et l’esprit embrouillé, je me décidai à sortir du caer pour aller jusque chez ma mère à qui je rendais visite très souvent. Elle vivait seule à la lisière de la forêt, non loin d’une rivière où elle pêchait, se lavait et nageait comme un poisson.

C’était une femme singulière, une solitaire qui avait toujours refusé d’habiter une manse dans le village où régnait Waroc. Elle était guérisseuse, et banfaith, et les gens la craignaient tout en recherchant sa science des plantes, des herbes, qu’elle mélangeait pour en faire des potions étranges au goût surprenant. Mais nombre d’entre eux guérissaient après l’avoir consultée et sa renommée l’entourait et la protégeait.

En la regardant, lorsque je croyais qu’elle ne m’observait pas, grande, bien charpentée, la peau brunie par ses trajets dans la forêt et ses baignades, je concevais aisément qu’elle plaise aux hommes qui la lorgnaient à la dérobée. Avait-elle cédé à l’un d’eux ou bien avait-elle subi un assaut qu’elle n’avait pu éviter, et dont j’étais la conséquence, elle ne répondait jamais à mes questionnements et haussait les épaules.

Tout en cheminant dans la forêt vers sa manse de torchis et de chaume, je me demandais s’il m’arrivait de côtoyer mon géniteur sans le savoir. Peut-être passions-nous parfois à côté l’un de l’autre, mais je me réjouissais néanmoins d’avoir été accepté dans l’entourage du seigneur Waroc qui pourvoyait à ma nourriture, mon logement et mes besoins.

Je marchais allègrement en répétant les paroles de mon chant, celui de La Navigation de Bran, un long poème récitant que je voulais scander à l’intention de Trifine.

— Je n’aime pas ces repas où me convie mon père, m’avait-elle dit. J’ai toujours peur qu’on vienne me demander. Jusqu’ici il a refusé de m’engager mais viendra un jour où il ne pourra plus refuser...

La tristesse envahissait alors son joli visage, qu’elle cachait sous ses longs cheveux blonds, et j’avais fort à faire pour lui redonner le sourire.

Absorbé par mes pensées et la récitation que j’en faisais à mi-voix, je vis trop tard les jeunes gens qui me barraient le chemin et qui ricanaient.

Rusc et Tren, les élèves de Dychan, le maître d’armes, vivaient eux aussi avec leur famille dans les manses du seigneur Waroc mais, n’étant pas des bâtards, ils me traitaient toujours avec beaucoup de rudesse, irrités de constater que je ne répondais pas à leurs provocations. D’abord parce que je savais que les mots allaient s’embrouiller et me faire bafouiller, qu’alors ils se moqueraient un peu plus de mon infirmité, et ensuite parce que mon mutisme et mon impassibilité apparente, les décontenançaient plus qu’une riposte acerbe.

— Alors, chanteur bâtard, on va voir sa maman ? Tout le monde sait qu’elle t’a eu avec un démon !...

C’était la première fois qu’ils utilisaient cette arme en sachant bien qu’elle allait m’atteindre. Je tiquai en effet et je sentis le rouge de la honte me monter aux joues. En plus de cette difficulté d’élocution, j’avais également une marque violacée au cou, comme une morsure indélébile que je touchai malgré moi en la sentant me brûler tout à coup.

Je restai figé devant eux, paralysé, et certains mots secrets et incompréhensibles que prononçait ma mère lorsqu’elle allumait un feu ou concoctait une potion, me revinrent en mémoire car je les connaissais par cœur. Ils se bousculèrent dans ma tête et, sans même m’en rendre compte, je levai la main vers eux pour les repousser. Il en jaillit une étrange lueur rouge qui les frappa au visage et sembla les déchaîner. Ils se ruèrent alors vers moi qui n’avais rien pour me défendre, je me baissai instinctivement et passai entre eux en tombant sur les genoux et en me protégeant la tête.

J’entendis alors leur grognement de douleur et, en me retournant lentement, je vis ma mère dressée devant eux avec le bâton noueux dont elle ne se séparait jamais et sur lequel leurs têtes avaient heurté. A moitié assommés, ils gisaient à terre et gémissaient lugubrement.

Ma mère avait pris une attitude de farouche guerrière et je ne pus m’empêcher de me demander qui elle était vraiment.

— Sers-toi donc de ton don pour te défendre, Arzel, souffla-t-elle d’une voix mécontente.

— Mais je n’ai... commençai-je en balbutiant.

Elle me foudroya du regard et se mit en marche.

— Allons, j’ai à faire...

Je la suivis sans protester en jetant un dernier coup d’œil aux choses misérables qu’étaient devenus les deux garçons qui n’avaient sans doute rien compris à la scène. En tireraient-ils la leçon ou bien serais-je encore plus malmené ? Pour l’instant il m’importait seulement de rattraper la grande foulée vigoureuse de ma mère, qui se dirigeait vers sa manse.

Elle avançait si vite dans le sentier que je la perdis de vue tout de suite, et pourtant je courais presque, la respiration hachée, de crainte que les deux garçons ne se relèvent et me rejoignent. Mais j’étais seul, et je vis enfin la demeure où elle vivait et où je m’engouffrai presque en tombant.

Ma mère me vit arriver, assise près de son feu creusé au milieu de la pièce, sur le sol de terre battue, et je restai un instant ébahi de la trouver aussi paisible, occupée à ses tâches coutumières alors que, l’instant d’avant elle m’avait tiré d’un mauvais sort. Comment avait-elle pu revenir aussi vite ?

— Mère... vous étiez dans la forêt avec moi il y a juste quelques minutes et vous m’avez...

Je m’arrêtai net sous son regard à la fois surpris et satisfait.

— Qu’ai-je donc fait, mon fils ? demanda-t-elle calmement.

— Eh bien, n’avez-vous pas attaqué les deux garçons qui me tourmentaient ?

— Les deux garçons ? répéta-t-elle après moi. Et que faisaient-ils ?

Perplexe, je m’assis devant elle sur un des billots de bois équarri. Elle semblait n’avoir pas bougé et pourtant ne paraissait guère étonnée.

— Tu as donc enfin réussi à te tirer d’un mauvais pas, tout seul, Arzel ! ronchonna-t-elle. Il était grand temps que tu te serves de ton don.

— De quel don parlez-vous, mère ? Je n’ai...

Je commençai à bégayer comme chaque fois que j’étais embarrassé et confus, et je m’efforçai alors de respirer calmement.

— Arzel, reprit-elle patiemment. Tu as le don, le même que le mien, et tu le sais depuis toujours... en le repoussant. C’est pourquoi tu ne peux pas l’utiliser. Je n’étais pas avec toi dans la forêt, fils, tu t’es fort bien défendu tout seul.

Je secouai la tête, irrité, en essayant de me souvenir de ce qui s’était passé, mais je butais sur quelque chose d’incompréhensible.

— Il te suffit de vouloir, Arzel. De penser à ce que tu veux. Tu as dû lever la main contre ces jeunes crétins qui s’acharnent parce que tu ne te défends jamais, et ils sont tout simplement venus se fracasser contre la force que tu as libérée. Tu as enfin déclenché le don que tu portes en toi depuis ta naissance.

Ma mère n’en avait jamais tant dit. Elle n’était guère loquace et la plupart du temps nous nous comprenions sans nous parler. C’était comme l’entendre dans ma tête penser et agir.

Je restai silencieux, en la considérant autrement que d’ordinaire. C’était une grande femme, rousse et bien bâtie, qui ne craignait pas les travaux difficiles. J’avais toujours vu les regards que les hommes lui jetaient, mais elle passait son chemin, en les ignorant. Aucun ne se hasardait à l’affronter depuis qu’elle en avait rossé un qui lui avait fait des avances trop précises. Un coup d’épaule, un revers de la main, et il s’était retrouvé accroché à une branche d’arbre sans oser appeler à son secours pour ne pas être humilié.

Comment vivait-elle depuis que j’étais l’élève du barde, hébergé par le seigneur Waroc ? Au fur et à mesure des années, je prenais conscience que je ne savais presque rien d’elle, sauf qu’elle avait dû me mettre au monde après son arrivée en Armorique, vers l’âge de quinze ou seize ans. Elle n’avait jamais été une mère possessive, ni très présente, car il lui avait fallu subvenir seule à nos besoins, mais elle avait pris soin de mes jeunes années. Autour de nous, les femmes n’avaient guère le temps de cajoler leur progéniture, souvent accablées d’enfants, de travail et de maux. Elles mouraient jeunes, et les hommes qui leur survivaient prenaient une autre épouse, jusqu’à ce qu’ils meurent à leur tour.

Pourtant, malgré sa solitude, elle ne semblait manquer de rien grâce à son travail de guérisseuse et à la générosité du seigneur Waroc, qu’elle soignait. Il lui faisait porter le nécessaire pour se nourrir chaque semaine, et je lui déposais moi-même ce dont elle avait besoin à chacune de mes visites. Peu de choses en vérité, car je n’étais pas bien riche même si Waroc rétribuait chacune de mes prestations.

Je chantais pour lui et sa famille, pour ses invités, et je voyageais parfois en Armorique à la suite de Senchan, chez des seigneurs voisins.

— Je ne sais pas de quel don vous parlez, murmurai-je enfin, embarrassé. Je ne peux pas m’attarder, mère. Senchan m’a demandé de chanter ce soir, après lui, pour les invités du seigneur Waroc. C’est un honneur pour moi.

Ma mère hocha simplement la tête en remuant la potion qu’elle faisait réchauffer dans un chaudron.

— Qui sont-ils ?

— Je ne sais pas. On ne me l’a pas dit.

— Fais attention à ce que les gens raconteront au repas. Dans les manses, on parle beaucoup du fils du seigneur Deroc. Iona vient de mourir d’assez étrange façon à la chasse. Un accident semble-t-il, mais...

Elle se tut en hochant la tête et en marmonnant tout bas quelque chose que je ne compris pas.

Ma mère soignait tant de gens qu’on lui rapportait toutes les histoires qui circulaient dans les manses le soir à la veillée. Embellies ou déformées, elles faisaient le sel et la joie des pauvres gens qui les racontaient à leur tour, parfois en y ajoutant des détails de leur cru. C’est dire que korrigans, foliards et autres elfes, censés vivre dans les tertres et au creux de nos forêts impénétrables, emplissaient ces contes, pour le plus grand plaisir du peuple d’Armorique.

Je puisais largement dans cette manne féérique pour créer mes propres chants et les histoires qui plaisaient tant à l’entourage de Waroc et que jalousaient, bien sûr, Rusc et Tren, ces deux gamins arrogants et brutaux qui ne cessaient de me chercher querelle parce qu’ils faisaient partie des élèves de Dychan et apprenaient à se battre pour devenir des guerriers.

— Vous ne semblez pas y croire, hasardai-je, car je savais que ma mère ne me dirait que ce qu’elle voudrait.

Elle haussa les épaules.

— Cela doit bien arranger quelqu’un ! marmonna-t-elle en retirant le chaudron du foyer. Tu porteras cette potion au seigneur Waroc. Pour ses jambes, ajouta-t-elle en me tendant un pot en terre rempli d’une pâte verdâtre. Qu’il se frotte avec matin et soir. Et celui-là est pour ton maître Senchan. Pour sa gorge. Je sais qu’il est facilement enroué. File maintenant, sinon le barde va se fâcher après toi.

En effet Dychan m’attendait à la poterne et il fit des signes désespérés en me voyant arriver.

— Hâte-toi, Arzel. Senchan t’a fait demander et tu sais qu’il n’est point patient... il doit se passer quelque chose d’inhabituel.

J’entrai dans la cour en saluant les gardes et me précipitai vers la hutte réservée au barde. Il grommela quelque chose contre l’irrespect que je montrais en m’attardant ainsi, et je restai debout devant lui sans rien dire, sachant qu’aucune excuse ne trouverait grâce à ses yeux.

— Te voilà enfin, Arzel, dit-il en relevant la tête et en grattant sa barbe, signe chez lui de perplexité. Mais que faisais-tu en t’attardant ainsi alors que nous avons ce soir un invité de marque ?

— J’ignore qui le seigneur Waroc a invité, maître. J’ai répété mon chant en me rendant chez ma mère. Elle m’a remis une potion pour votre gorge, et un baume pour les jambes de messire Waroc

— Bien, bien, pose-les ici et viens me réciter le passage que tu as prévu. C’est La Navigation de Bran ?

— Oui, maître. Je ne savais pas qui serait présent ce soir, et cela doit plaire à chacun.

Senchan se leva, grand dans sa tunique grise ourlée d’argent, et il vint se poster devant l’ouverture qui donnait sur des jardins.

— Nous aurons l’honneur de chanter pour le moine Gweltas !

— Gweltas ! soufflai-je, impressionné et déjà livide à l’idée de réciter devant ce personnage auprès duquel tous les seigneurs d’Armorique s’empressaient. On le disait pieux, et on écoutait sa parole religieusement. Pour ma part je n’en savais pas grand-chose, seulement qu’il était venu de l’île de Bretagne, après avoir vécu en Irlande avec plusieurs moines érudits, dans un endroit isolé pour étudier et travailler dans le dénuement le plus complet où il se nourrissait de poissons et d’œufs d’oiseaux de mer. Sa renommée était grande et tous les personnages importants voulaient le saluer, se faire bien voir et lui amener leurs fils.

Waroc lui-même le tenait en haute estime, et le fait qu’il ait réussi à le persuader de venir lui rendre visite ce soir-là montrait que les deux hommes avaient dû nouer des relations amicales. Depuis peu, on disait qu’il s’était retiré en ermite dans une grotte creusée dans un énorme rocher, près de la rivière Blavet , pour dénoncer vices et crimes de tous les grands personnages, qu’ils soient rois, prêtres, seigneurs ou évêques, et qu’il préparait une diatribe virulente à leur endroit.

— Maître, comment pourrai-je chanter devant un tel homme ? On le dit assez... irascible.

— Tu n’as rien à craindre de lui, Arzel. Il n’en a pour l’instant qu’après le clergé séculier, dit pensivement Senchan. Dis ton texte comme tu sais si bien le faire, reste modeste et à ta place, et tout se passera très bien.

Je n’en étais pas si certain et je me retirai, fébrile et anxieux.

Dychan me rejoignit peu après dans la cour, en me regardant d’un air curieux.